在2000年的第一个月,Santa Clara University的Sergey Savastiou教授在Solid State Technology期刊上发表了一篇名叫《Moore’s Law – the Z dimension》的文章。这篇文章最后一章的标题是Through-Silicon Vias,这是 Through-Silicon Via 这个名词首次在世界上亮相。这篇文章发表的时间点似乎也预示着在新的千禧年里,TSV注定将迎来它不凡的表演。

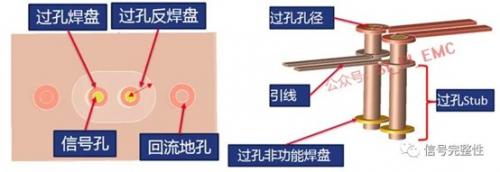

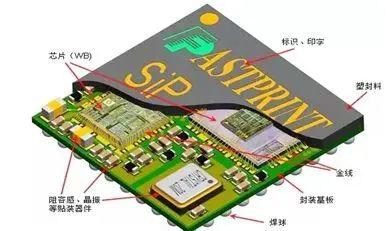

TSV示意图

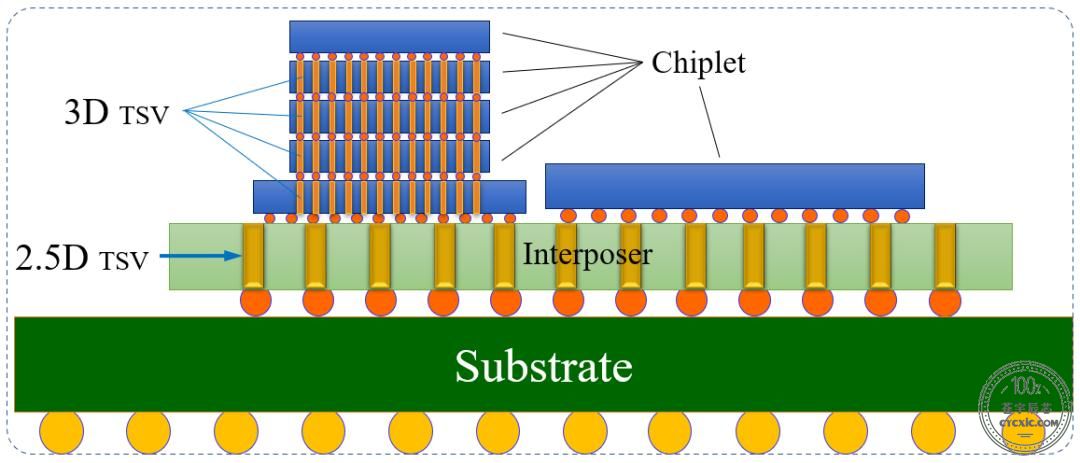

TSV,是英文Through-Silicon Via的缩写,即是穿过硅基板的垂直电互连。

如果说Wire bonding(引线键合)和Flip-Chip(倒装焊)的Bumping(凸点)提供了芯片对外部的电互连,RDL(再布线)提供了芯片内部水平方向的电互连,那么TSV则提供了硅片内部垂直方向的电互连。 作为唯一的垂直电互连技术,TSV是半导体先进封装最核心的技术之一。

与集成电路一起诞生的垂直互联

1958年的秋天,肖特基(William Shockley)坐在办公室思考着如何设计晶体管可以实现高频的应用。早在1947年,他便与巴丁、布拉顿一起研制出了第一个晶体管,并在1956年一起获得了诺贝尔奖。

“为什么不能在晶圆上打些孔?” Shockley喃喃自语。

不久Shockley申请了一项专利 -(SEMICONDUCTIVE WAFER AND METHOD OF MAKING THE SAME),这是历史上第一项在晶圆上刻蚀通孔的专利。虽然这项专利的初衷是只为了晶体管在在高频率领域的应用,但在这项专利中,肖老也提到了如果需要可以在通孔中填充导电金属。就这样,发明晶体管的人也成了第一个想到在晶圆做导电孔的人。同一年还发生一件大事,将多个晶体管制造在一起的集成电路(芯片)也被发明出来了。

肖特基的硅片上制作孔专利

此后, IBM开始在集成电路领域发力,并在垂直电互连方面取得了突破。

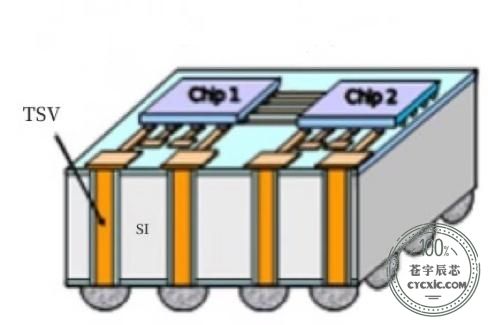

6年之后的1964年,IBM申请了一项专利(METHODS OF MAKING THRU- CONNECTIONS IN SEMICONDUCFOR WAFERS),提出了利用在通孔中做简并掺杂降低电阻的方式实现硅片的垂直互连,即用低阻硅为导电材料。但是这项专利还只是停留在硅片自身上下表面器件的,并没有用于多芯片的堆叠。直到5年后的1969年,IBM才在另一项专利 (HOURGLASS-SHAPED CONDUCTIVE CONNECTIONTHROUGH SEMCONDUCTOR STRUCTURES) 中首次提出了基于垂直互连的多层芯片的堆叠,如下图:

第一个芯片堆叠专利

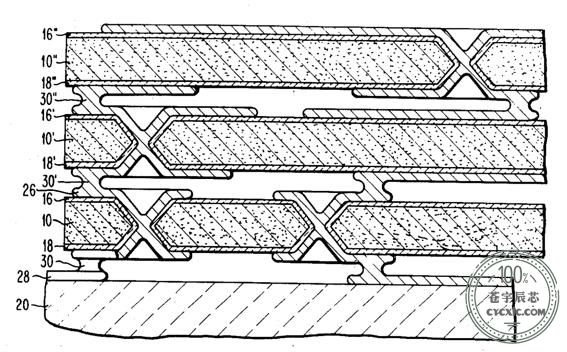

似乎只用了11年,甚至在TSV这个名词被正式发明前,垂直互连的概念和工艺都已经发展好了。只是IBM的这项专利并没有得到大规模的应用。原因在于这个专利中导通孔的形状,如其专利名字 “HourGlass” 所示,是沙漏形的,它占用太多的面积。这种形状的通孔涉及到2年前(1967年)Bell Telephone Laboratories的H.A. Waggener的一项发现:KOH对于单晶硅的不同晶面的腐蚀速率有巨大的差异【1】。

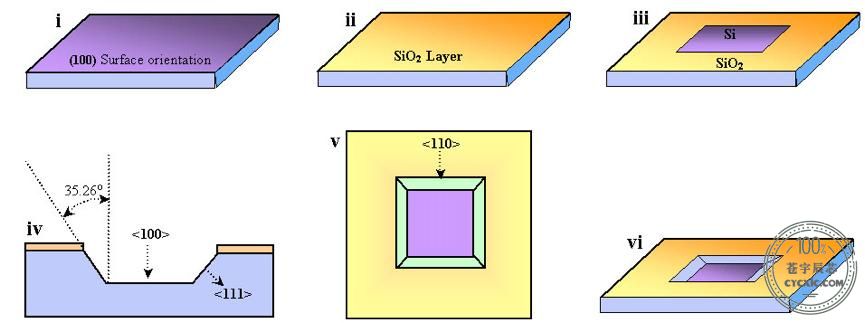

例如对<100>晶面的腐蚀率要比<111>晶面大几百倍。利用这个特点可以在常用的<100>硅晶圆很方便的刻蚀的通孔,但是孔形是倒金字塔形状的(或者说是沙漏形的)。随着摩尔定律的不断发展,单位面积上晶体管越来越密集,这种占用大量表面积的垂直互连显然失去了其存在的意义。

KOH刻蚀示意图

但或许是受IBM提出的这个堆叠芯片概念的影响,三维集成芯片这个理念在半导体行业像星星之火燎原一样传播开来。此后共计有40多家研究机构和公司参与了相关技术的研究【2】,而 作为三维堆叠芯片中最核心的垂直电互连技术 自然也倍受关注。在接下来的70到90年代,半导体微加工技术的多项突破将为现代TSV的诞生打下坚实的基础。

技术的突破

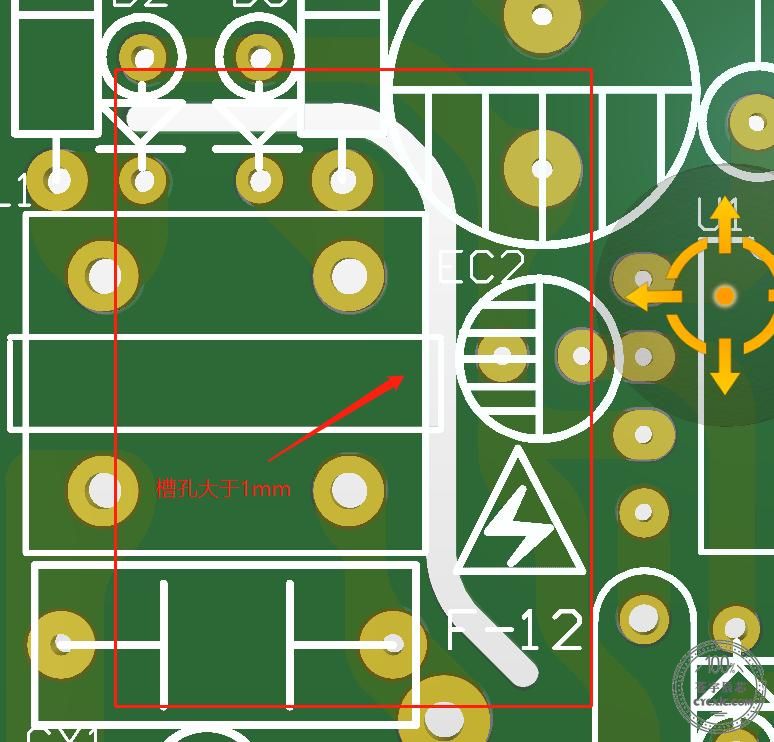

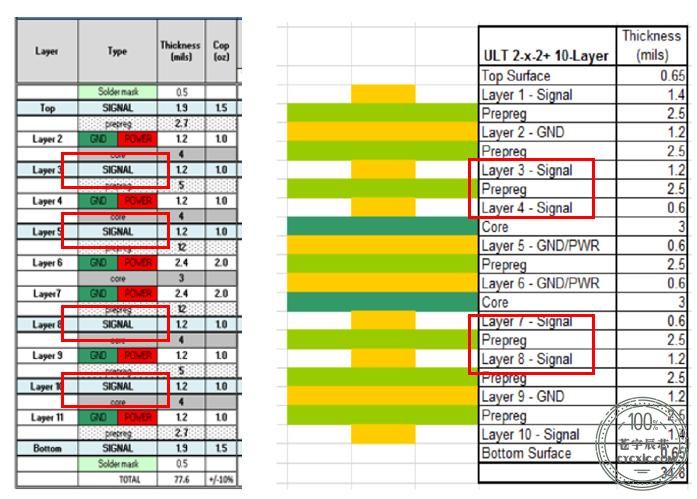

硅作为一种半导体材料,既没有很好的导电性也没有很好的绝缘性。 要在硅片上实现垂直的电互连,一般需要在上面制作微孔 (取决于具体的应用,一般孔径在几个微米到几百微米,头发丝约为50微米,而且单片硅片上需要的孔数量可达数十万);在孔的侧壁沉积绝缘材料;在微孔中填充导电材料等制造步骤。其中最具挑战的是微孔的批量刻蚀和导电化。

首先,在硅晶圆上加工微孔不是件容易的事。硅硬度大且脆,而需要加工的孔径小且量大,用传统的机械加工方式根本不可行。在1958年肖特基的专利中,他提出了用晶料界面的化学腐蚀速率的差异来实现微孔的刻蚀 (因为历史久远加上缺少足够资料,未能完全理解肖老的这种腐蚀方法*_*)。

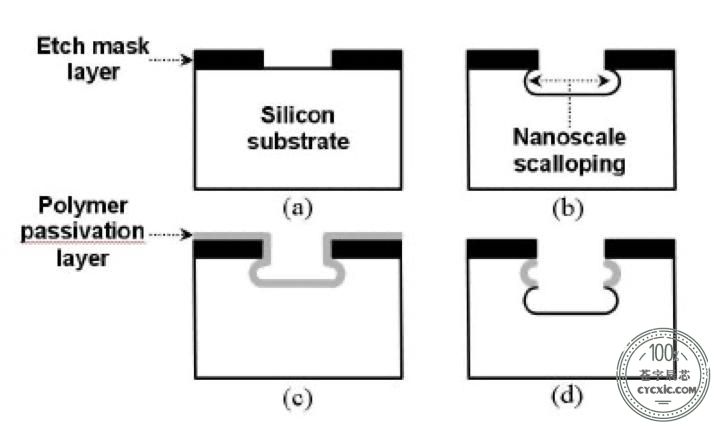

反向溅射(即等离子物理轰击刻蚀)也曾被尝试做刻蚀,但是速率太慢,于是人们不得不又回到化学腐蚀的老路上。上文提到的KOH刻蚀是化学腐蚀的一种,属于各向异性腐蚀,只是无法实现最合适TSV的圆柱孔。80年代开始,日本开始在三维集成方面发力,成立了“Three-Dimensional Circuit Element R&D Project”。1983年和1984年Hitachi的两项专利中都提到了用激光打孔的方式来解决硅片上微孔刻蚀的问题【3】。不同于KOH刻蚀的“沙漏孔”,这些专利都使用了圆柱孔。但是激光加工也存在不少问题,一方面孔只能一个个加工比较耗时,另外加工的孔存在表面粗糙以及崩边等问题。 直到90年代,硅刻蚀才迎来了突破,DRIE深硅刻蚀技术横空出世。

DRIE的示意图

微孔的导电化也同样富有挑战。在1958年肖老的专利中只是提及在孔中填充金属的想法,但并未提供任何具体的实施方法;1964年IBM的专利中是利用简并掺杂来降低硅的电阻从而将硅自身转化导电介质,这种方法无法用于微孔的导电化;而在1969年IBM申请的专利中,金属层是通过溅射的方式实现的。虽然溅射在当时是半导体主流的金属沉积方法,但是溅射一般只能用于厚度在1um以下的薄金属沉积,并且包覆性差,只能用于沙漏形孔的金属化。

1970年,Hitachi公司在一个专利中首次提出将用电镀在半导体晶圆中实现金属沉积 .a-htshow{ border:solid 1px #f5f5f5; margin-top:8px; } .a-htshow .layui-card-header{ color:#777; font-weight:900; } .a-htshow .layui-card-body{ color:#999; } .toukan{ font-size:14px; } .thiefbox { width:50%; background: #f65177 none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #f65177; border-radius: 5px; color: #fff; margin: 5px 0 0 0; padding: 5px 10px 5px 15px; position: relative; display: block; cursor:pointer; } .thiefbox { background: #fb785e none repeat scroll 0 0; border: 1px solid #fb785e ; } .box_toukan a { color: #fff; } .thiefbox::before { -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-top-colors: none; border-color: transparent #fb785e transparent transparent; border-image: none; border-style: solid; border-width: 6px; content: " "; height: 0; pointer-events: none; position: absolute; right: 100%; top: 13px; width: 0; } .thiefbox::before { border-color: transparent #fb785e transparent transparent; } .thiefbox::before { border-width: 8px; margin-top: -10px; } .box_toukan a,.box_toukan a:hover { color: #fff; }

版权声明:

作者:风流意气都作罢

链接:https://www.cycxic.com/p/1e3cfd269eeecd.html

来源:封装分析

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,若此文章存在违规行为,您可以点击 “举报”。