晶体三极管基本概述

晶体管是一种与其他电路元件结合使用时可产生电流增益 、电压增益和信号功率增益的多结半导体器件。因此,晶体管称为有源器件,而二极管称为无源器件。晶体管的基本工作方式是在其两端施加电****压时控制另一端的电流。

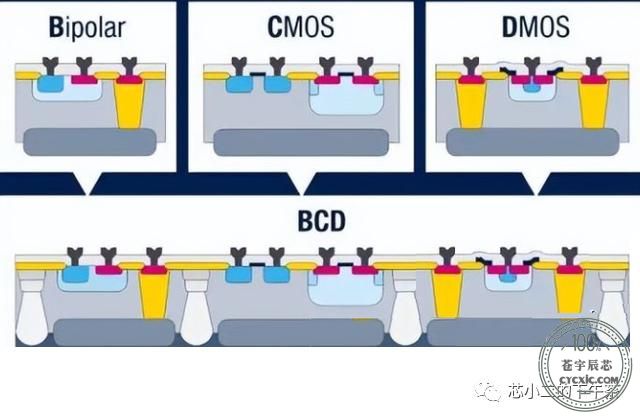

晶体管两种主要类型:双极型晶体管(BJT)和场效应管(FET)。双极晶体管(Bipolar Junction Transistor-BJT)作为两种主要类型的晶体管之一,又称为半导体三极管、晶体三极管,简称晶体管。它由两个PN结组合而成,有两种载流子参与导电是一种电流控制电流源器件。晶体三极管主要应用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。

晶体三极管的分类

按照晶体三极管扩散区半导体材料不同,可分为NPN型晶体三极管和P NP型晶体三极管,如图1所示。晶体三极管有三个掺杂不同的扩散区和两个PN结,三端分别称为发射极E(Emitter)、基极B(Base)和集电极C(Collector)。发 射 区 与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结。晶体管电路符号中的箭头方向代表PN结的方向(即发射极的电流方向)。

晶体三极管结构图解

( 以NPN型晶体管为例 )

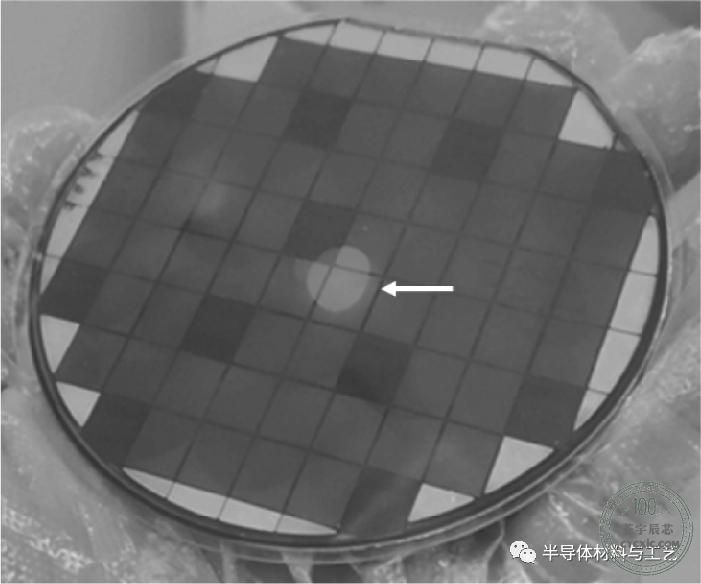

采用平面工艺制成NPN型硅材料晶体三极管的结构如图2所示。器件的最底层为高掺杂的N型硅片为衬底层,然后生长出低掺杂的N型外延层,经过一次氧 化在外延层上生长出SiO2氧化层。一次光刻在SiO2氧化层光刻出硼扩基区,之后进行硼扩散,一般分为两步扩散:预先沉积和再分布扩散。在硼扩散形成晶体三极管的P型基区 之后,进行二次光刻和磷扩散形成高掺 杂的N型发射区。最后光刻出引线孔,经过金属化(Al)和反刻引出基极和发射极,最后背面合金形成集电极。

晶体三极管位于中间的P区域称为基区,其区域很薄且杂质浓度很低;位于上层的N+区为发射区,掺杂浓度很高;位于下层的N和N+两种掺杂的N区是集电区,面积很大。因此晶体三极管为非对称器件且器件的外特性与三个区域的上述特点紧密相关。