原本计划每周末来一次充电,但是刚好公司有朋友问起这个问题,我又觉得一两句话说不清楚。而有关这个问题的分析,来自于功率器件产业届大师级的专家A. Kopta和M. Rahimo等人的论文:Limitation of the Short-Circuit Ruggedness of High-Voltage IGBTs。

这篇文章属于IGBT失效原理分析领域里难得的经典大作,体现出的工程技术水准、器件物理分析逻辑、仿真研究方式方法都是难得的高水准,更可贵的是作者愿意分享这些成果。

这个笔记不得不记录很多图表,否则可能很难去消化:

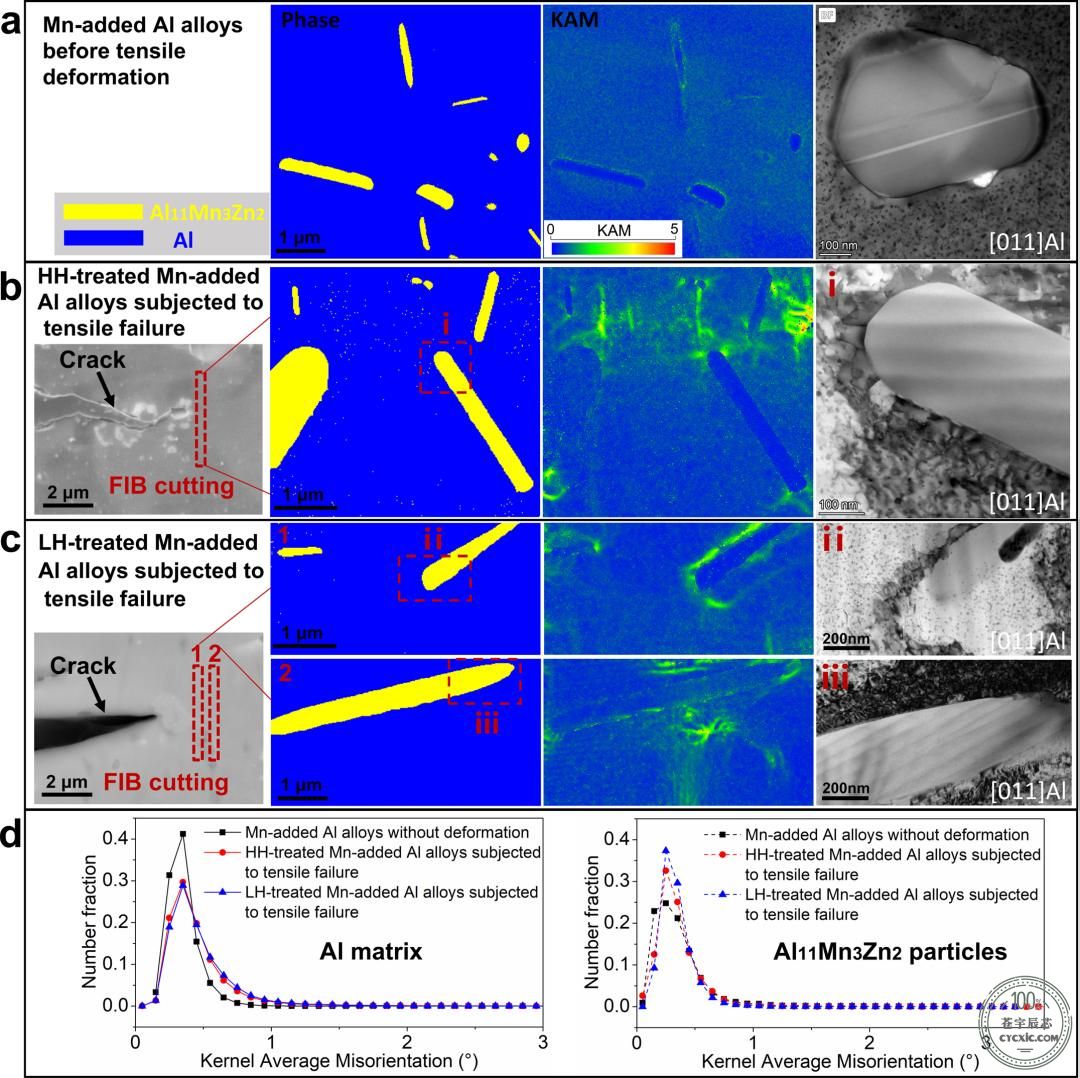

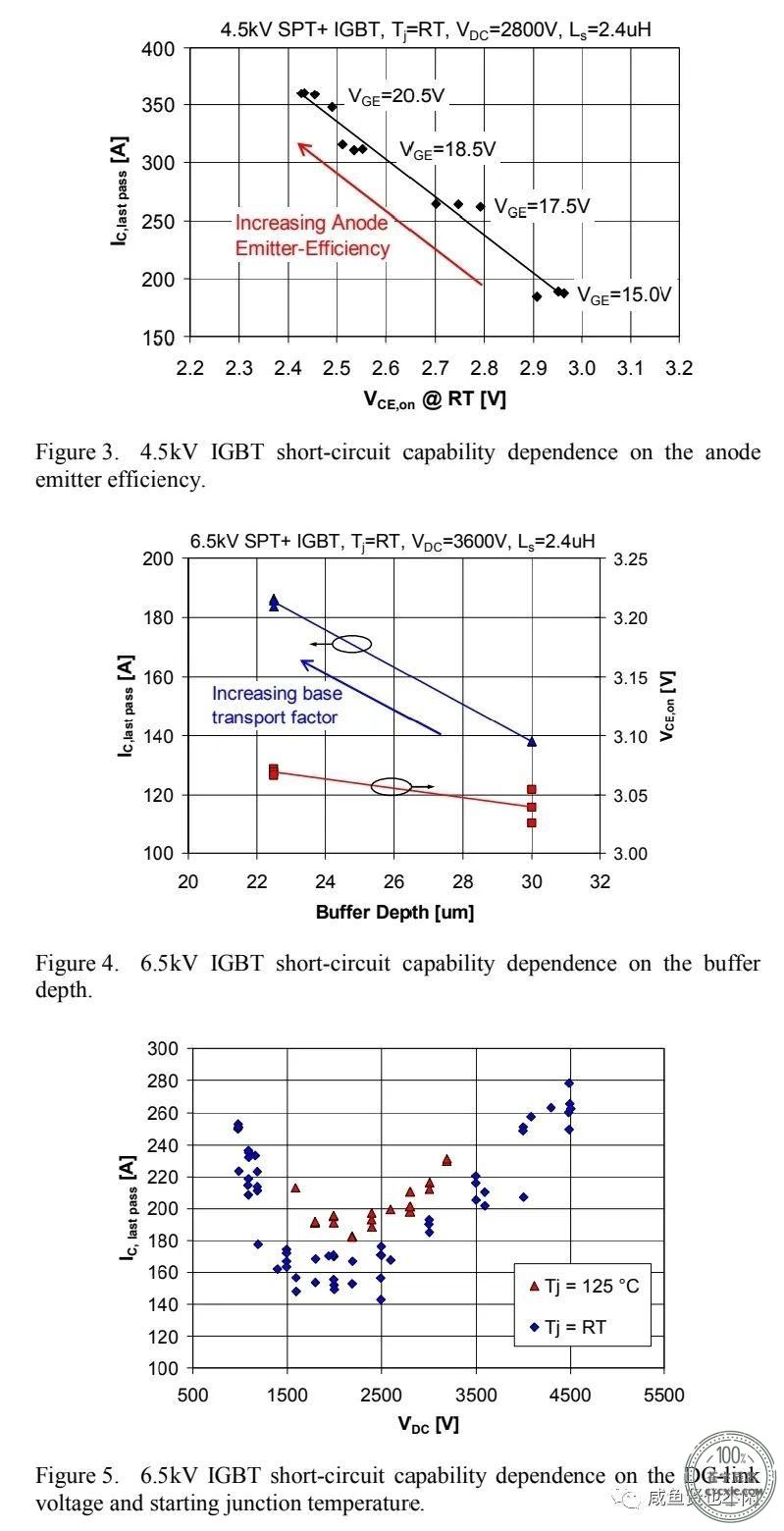

1)首先是这种失效的实验表现

估计没有接触过1700V及以上电压等级的朋友会觉得有点陌生。如果对短路能力的理解还仅限于短路耐量,建议翻一翻之前的帖子,也在这个合集里面。这里的衡量标准是失效时的电流(密度),或者栅极电压(15V以上不断往上加,直到失效)。

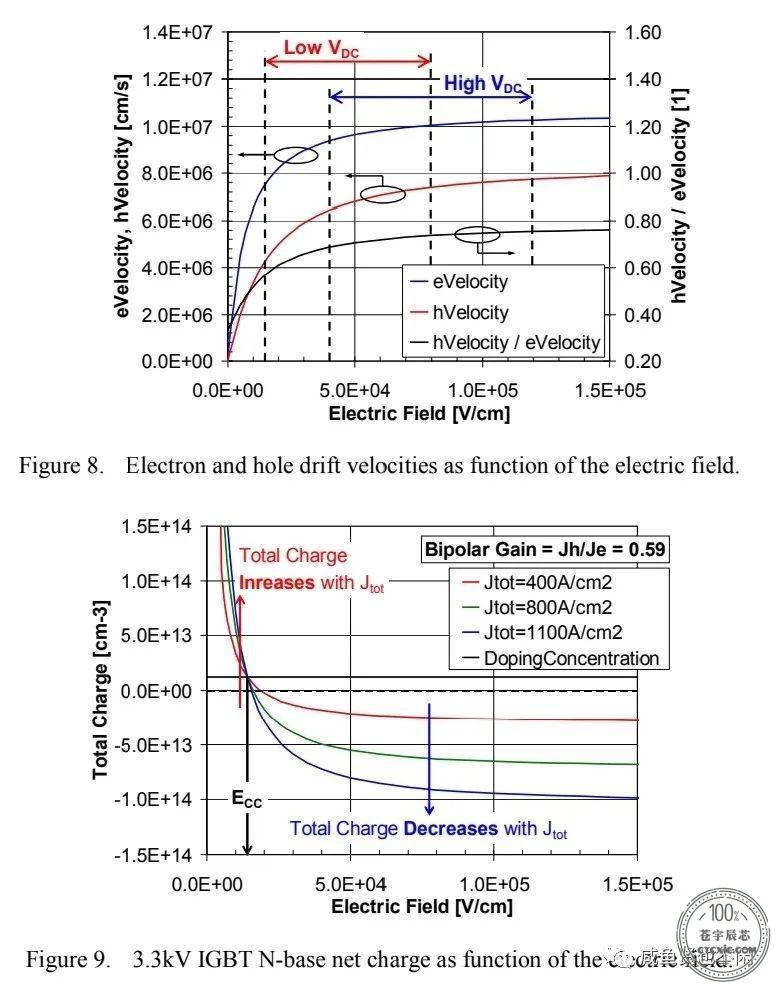

这种失效模式,除去很低的电压段,随着测试电压的提升、温度的提升、背面发射效率的提升而变得更不容易失效。这个可能是有点反直觉的,因为常规我们认为这些应力的增加是更严苛的考验。

2)仿真设置的合理性

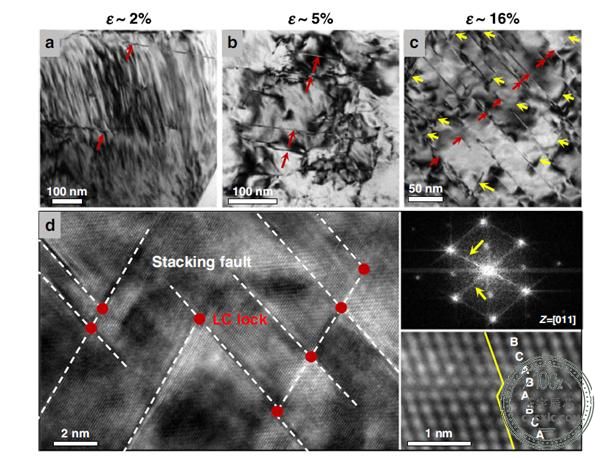

估计不少人都看到过一些顶级期刊或者会议论文里有关电流丝失效的仿真。他们的结果匪夷所思的一点是,所有并列的元胞都是一样的,仿真仍然出现了电流集中到某一个元胞的现象。

如果丝毫不怀疑这个结果的正确性,而根据它去推导似乎成立的推论,那么我们将成为仿真软件的工具,而不是让仿真软件作为我们的工具。

所有元胞都一样,差异性在哪,为什么集中于这个元胞而不是那个?仿真软件的边界条件是对称的,不对称的因素只能是网格设置,以及因此而导致的计算过程中不同元胞的不对称情况。

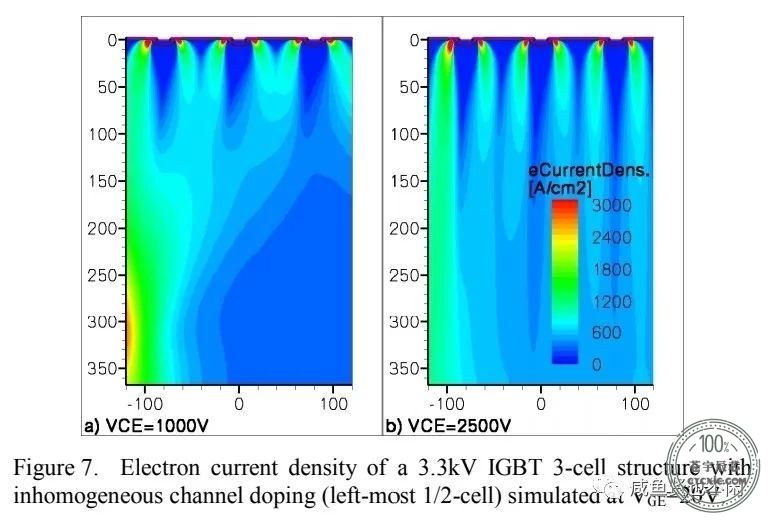

这篇文章的做法是更具有现实意义的,对某一个元胞的掺杂(或者栅压)进行了不对称设置。这是实际工艺制造非常可能出现的情况。

3)电流丝形成的关键:电流集中正反馈

某一处的电流密度高于旁边,将会导致电流进一步向它集中。这意味着这个位置的电势高于其他元胞,从而吸引电子电流。而且随着电流密度的提升,电势还会进一步提升。这种正反馈会引起最终的电流丝失效。

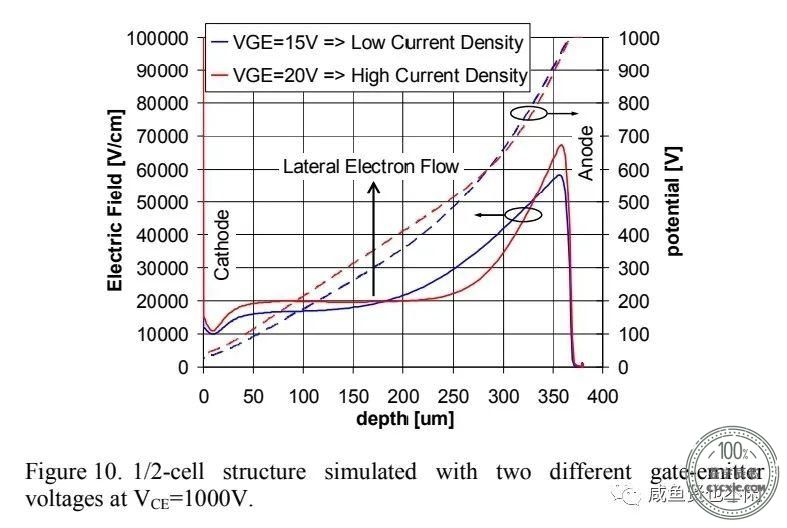

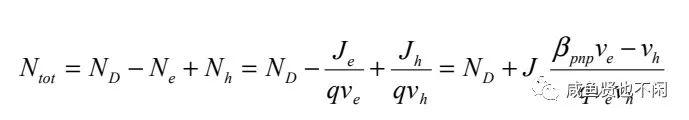

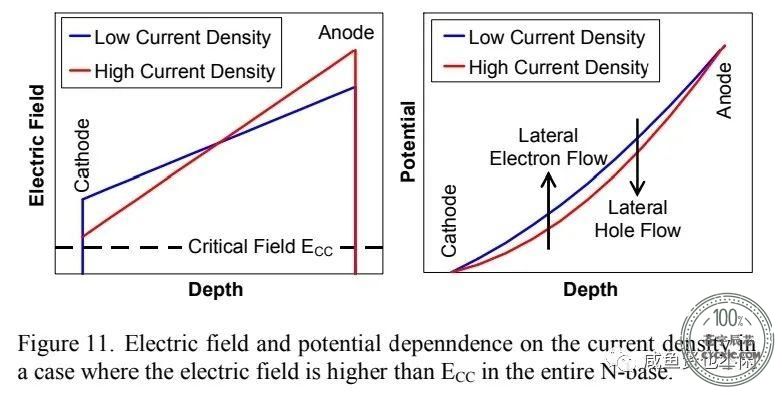

这个需要考虑电场和电势随着电流密度的再分布,其中的关键是电流密度对净电荷密度的影响:

这里有个有意思的现象,某个电场值净电荷永远不受电流密度影响:

这是所有分析的基础。从这里去考虑,当电压较高时,电场一直高于这个Ecc,导致高电流密度的元胞电势低于横向相邻处,因而电子外流,电流密度降低,然后电势提升并且电子外流减弱,这是一个自我平衡的负反馈。

我相信看到这里,或者去翻看原文,仍然会有很多人不理解,尤其是电压从低到高演变的过程,电流密度的增加是怎么引起了电场怎样的动态分布,而或正或负的反馈又是怎么演化的。可能需要一些时间来消化。

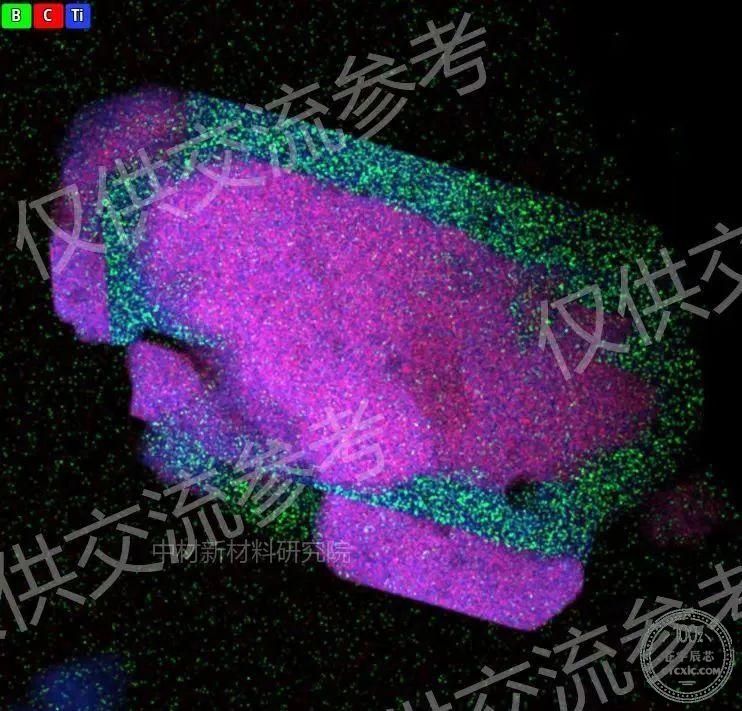

4)器件设计上怎么处理这种问题

首先,所有企图从正面版图去提升这种能力的想法都不可行。这个问题只能从背面去考虑,提升空穴电流占比。

那么,这岂不是跟降低开关损耗相矛盾了?确实是这样,如果不能把器件常态工作时的背面注入效率跟短路工作时的效率分别考虑,那么这就是常规背面设计思路的一个刚性约束。

但是还是有办法分别考虑常态和短路态的效率的。这些方法,有些有经典的论文论述,有些并没有,但是却在工程实践中使用了。关键的原理,以前非公开记录过,有人看过,后面删除了。

个人感觉,国内目前还不适宜尝试,因为现在的代工厂鼻孔朝天,在这个躺着赚钱还要当爷爷供着的时候,帮助代工厂建立这种打破器件性能约束的工艺平台,很可能会使得目前卑微的设计者面临更加被动的局面。让子弹再飞一会吧。