作为一个失效分析工程师,我想都会遇到这样的情况:

拿到一个失效样品,一系列操作上去,最后开盖发现有烧伤痕迹。

又或者,die表面没有看到异常,通过热点定位并FIB切出来发现烧伤。

此处欢呼~OK总算找到失效点啦。嗯,开始写报告,就是EOS嘛!

但是心中不免有疑问,为什么会在这儿烧伤呢,是其它功能导致这个地方电流大?是电压过高?是瞬间高压ESD?还是电路设计问题?回想FA的初衷,我想FA不应该止步于看到burn mark。而事实证明,某些客户就明确说我们不接受简单一个EOS。这个问题值得我们去深挖。

因为之前大约一年一直在断断续续研究去层-delayer,也翻看了许多资料文献,收获不少。恰好了解到一些去层在EOS分析时的应用,记录下来:

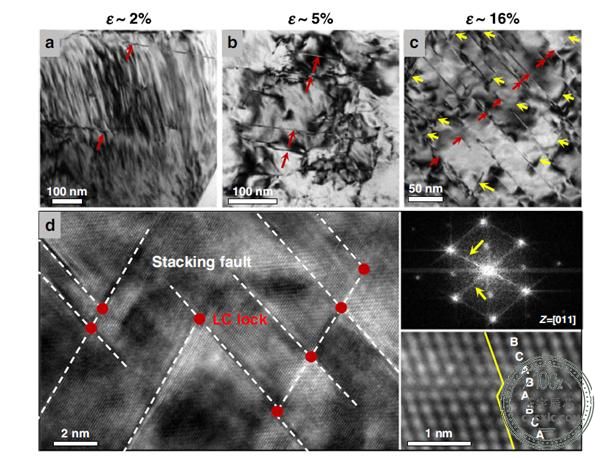

烧伤往往发生在ESD保护电路中:如下图。

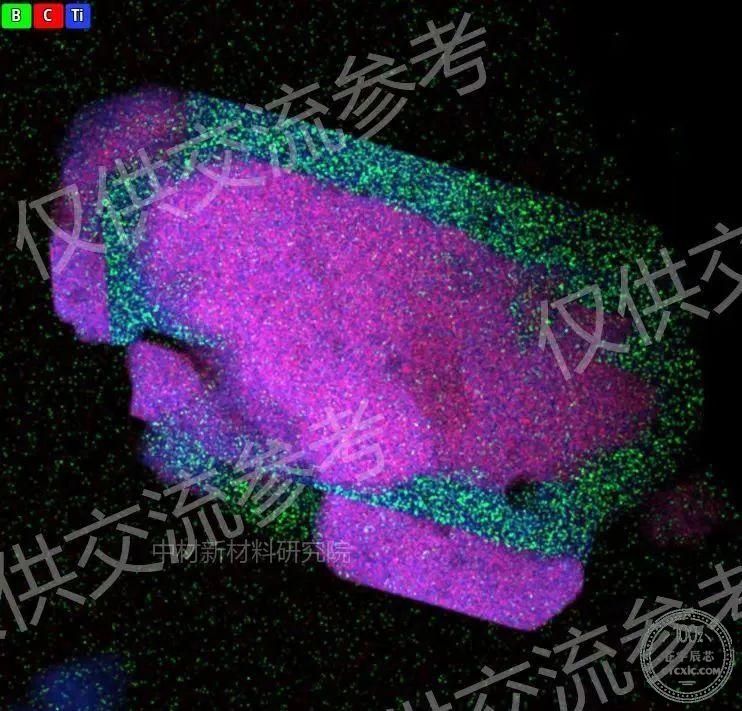

我们可以通过去层的方式去详细了解烧伤情况:这里以两层金属的IC为例

- Case1.仔细检查,如果发现有闪电型(被描述成”zap mark”)的损伤点,那可以大致判定为由于电压过高引起的烧伤--- Voltage induced EOS.

Case2. 如果是电流过大,仔细检查,如果发现器件的某一个极上有烧毁并显示为熔融过的痕迹,很大概率,这是由于通过了过大的电流导致的烧伤—Current induced EOS.

Case 3.如果去层之后发现的烧伤面积比较大,整个ESD区域都有烧毁的痕迹,那就考虑判定为:内部发生了ESD事件并且造成了异常的电流(或者功率)导致烧毁。

Case4. 设计问题。去层至衬底发现ESD保护二极管处没有烧毁,而工作的管子有烧毁。说明ESD-ZD没有起到保护的作用。

- 最后分享一个实际的案例:

Decap 后发现芯片表面很轻微鼓包,这个位置正好是一个钳位电路,异常电位造成了输出异常,去层后发现只在栅极区域发生烧毁,判定为电流型的EOS。

参考文献:USE OF PARALLEL POLISHING TECHNIQUE FOR ROOT CAUSE DETERMINATION OF EOS DEVICES,W.B. Len and M. Xue,Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd