一. 案例分享

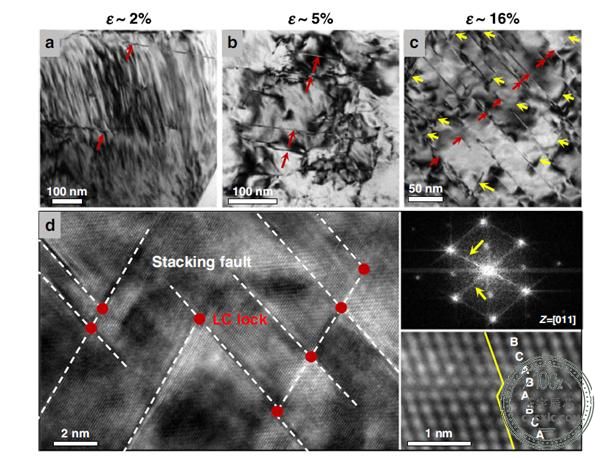

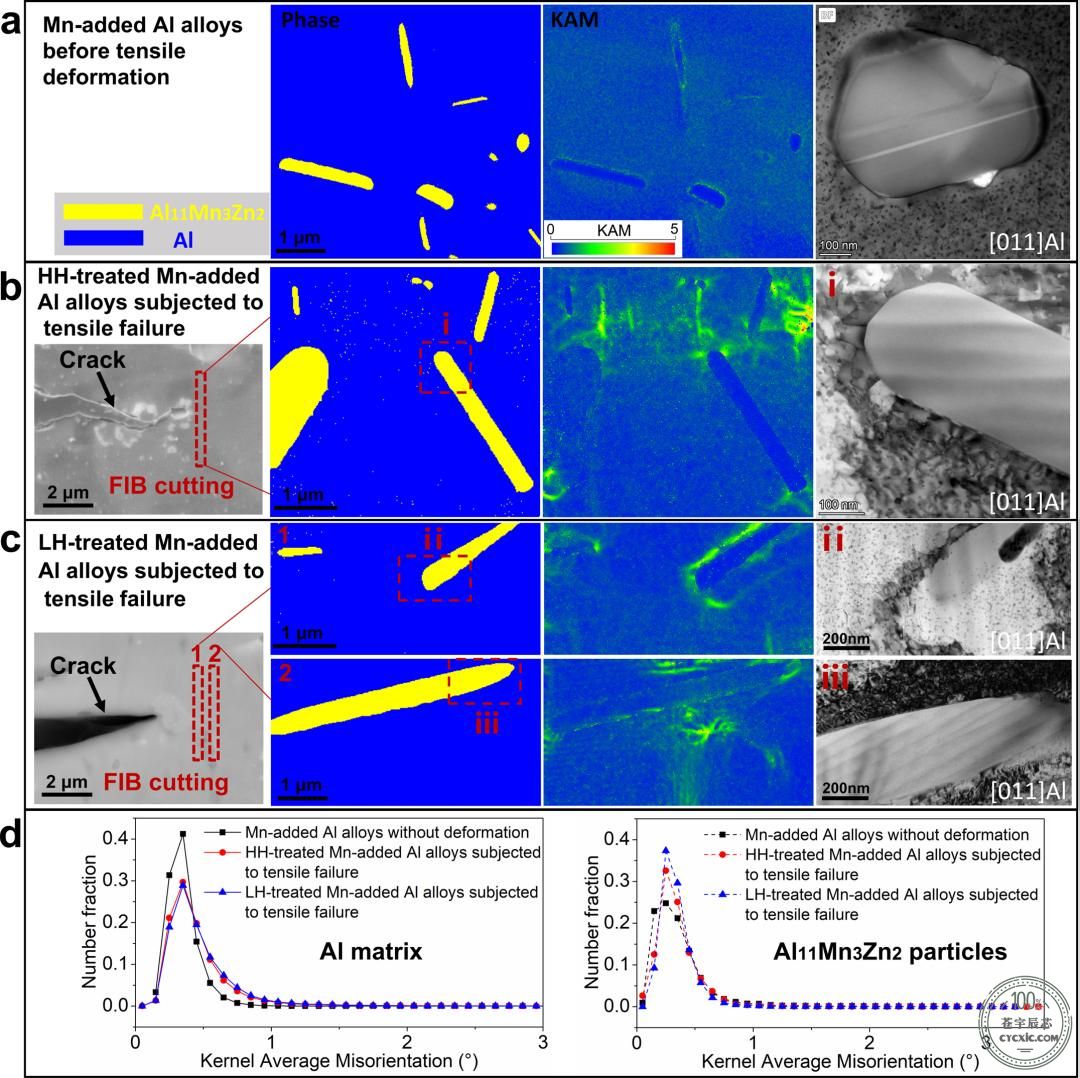

在本案例中,利用EMMI定位技术,确定了芯片上漏电的位置位于一个LDMOS处。图1(a)所示为机台CCD采集到的光子发射位置信息。图1(b)由红外显微镜所拍摄的照片。图1(c)和(d)分别为样品1和样品2被定位到的失效位置与光学照片叠加得到的热点结果。

图1(a) 机台CCD采集到的失效点位置信息(b) 失效位置处红外显微镜所拍摄的照片(c)和(d) 样品1和样品2的热点定位结果

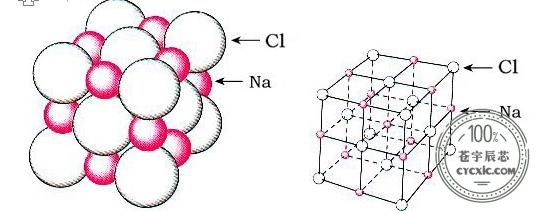

在本案例中,为了保留芯片原有器件结构,将样品2在热点定位的位置处进行TEM制样,切割方案如图2(a)所示。制样时使用双束聚焦离子束机台沿着热点位置推进,制成100nm左右的薄片,如图2(b)。图2(c)是整个栅氧区域高分辨透射电子显微镜图像,图像呈现明显的击穿痕迹,此处损伤范围大约300nm。图2(d)是击穿点处的高分辨率TEM图像,可以明显观察到该处氧化层已经被破坏,并且衬底上也呈现出大面积的损伤。对比图2(e)所示的完好区域,失效区域的“多晶硅-氧化层-硅衬底”结构已经被破坏。

图2(a) FIB制样示意图 (b) LDMOS截面STEM图像 (c) 栅氧区域高分辨透射电子显微镜图像 (d) 击穿点处高分辨透射电子显微镜图像 (e) 正常区域高分辨透射电子显微镜图像

为了进一步研究击穿处元素的变化,使用线扫描模式对长度为0.6mm的氧化层区域和衬底区域进行分析。结果表明,在击穿点处的氧化层中,氧元素的含量明显下降,硅元素的含量明显上升,如图3(a)所示。在靠近击穿处的衬底中,氧元素的含量明显上升,硅元素的含量明显减少,如图3(b)所示。此外,在失效区域内没有检测到金属成分。因此,在栅氧层击穿区域,氧元素由氧化层向衬底方向迁移,这种迁移在氧化层中形成了氧空位。

图3(a) 氧化层中能谱线扫描结果 (b) 衬底中能谱线扫描结果

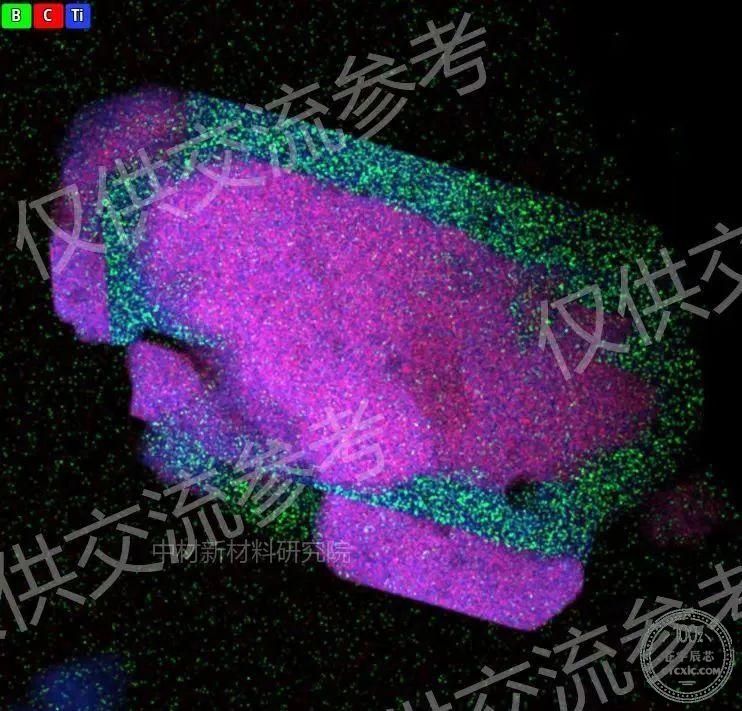

二.TCAD仿真

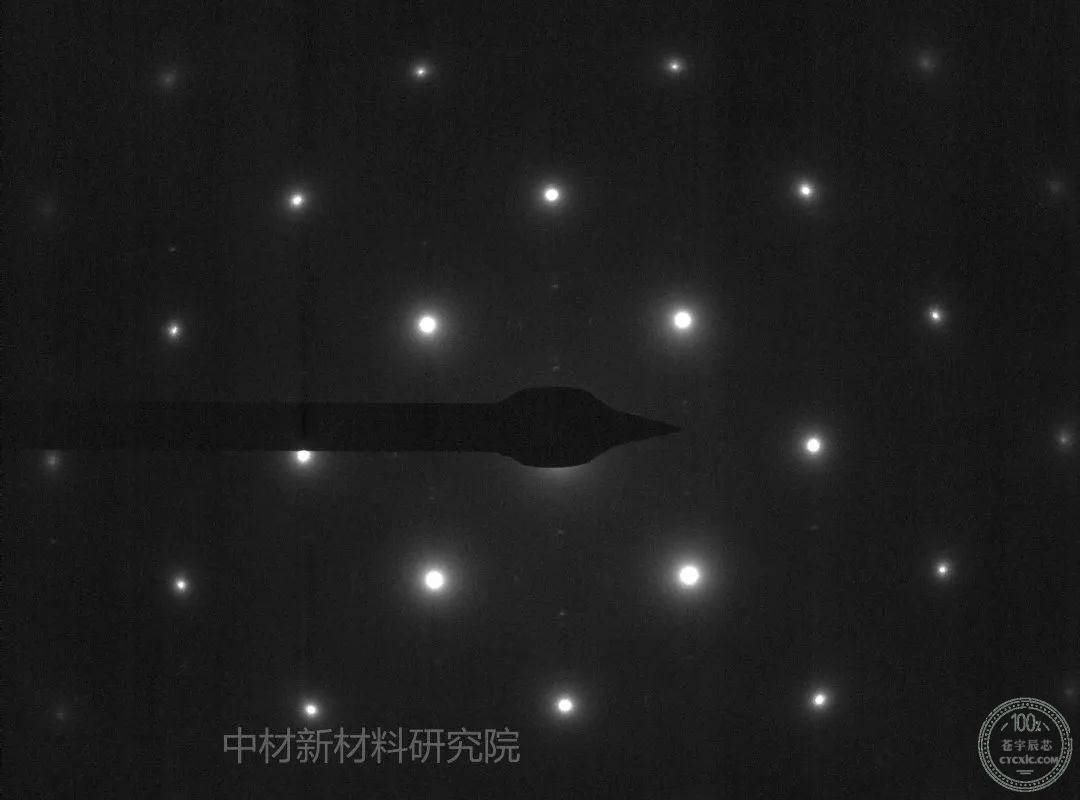

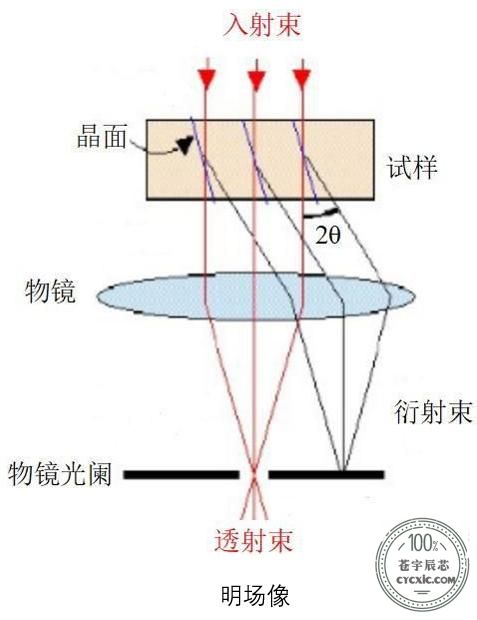

失效分析至此只是找到了失效点并且看到了栅氧层处有击穿,并没有对这样的击穿做进一步的分析。本案例采用TCAD仿真了LDMOS击穿时的电势分布。如图4(a)所示,漏极电压为25V时,该LDMOS击穿。电势由栅氧层向衬底方向升高。因此,氧离子在电场作用下向衬底方向迁移。图4(b)所示为氧元素迁移过程示意图,大量的氧离子在电场作用下,由氧化层向衬底方向迁移,并在氧化层中形成了氧空位。该LDMOS的击穿是由氧空位机制导致。

因此可以推断这样的击穿是电压型的,即Voltage induced EOS.

其实我们还可以通过TCAD 仿真来检查击穿时的 电场分布。以下分享一个LDMOS击穿时的电场分布,该案例来自Silvaco TCAD的示例,如图5所示。可以看到图中电场较强的位置与上文案例中的击穿位置相符。